古代的宝剑为什么不会生锈

1965年,湖北省博物馆在江陵发掘楚墓时,发现了两把寒光闪闪、非常珍贵的宝剑,金黄色的剑身上,还有漂亮的黑色菱形格子花纹,其中一把剑上铸有“越王勾践自作用剑”八个字,这就是极其有名的越王勾践剑。这两把宝剑在地下埋藏了足足有两千多年,出土时竟仍然光彩夺目,锋利无比,并无丝毫锈蚀。难怪1973年该剑在国外展出时,不少参观者都惊叹不已。

1974年,在陕西临潼发现了秦始皇的从葬陶俑坑,又出土了三把宝剑,整体乌亮,寒光逼人。这三把剑在五、六米深的潮湿土壤中埋了两千多年,出土时不但毫无锈迹,还锋利得能一下子划破十几张报纸,怎不叫人啧啧称奇呢!

|

为了揭开这些宝剑的不锈之谜,就必须分析宝剑的化学组成,特别是宝剑表层的化学成分。不过,为了不损坏这些宝贵的文物,不能采用一般的化学分析法。考古工作者采用了多种现代仪器设备,对宝剑的组成进行了物理检测。根据检测分析,发现这些宝剑的成分是青铜,也就是铜锡合金。锡是一种抗锈能力很强的金属,因此青铜的抗蚀防锈本领,自然要比铁器高明得多。不过更主要的,还在于这些宝剑的表面都曾被作过特殊的处理。

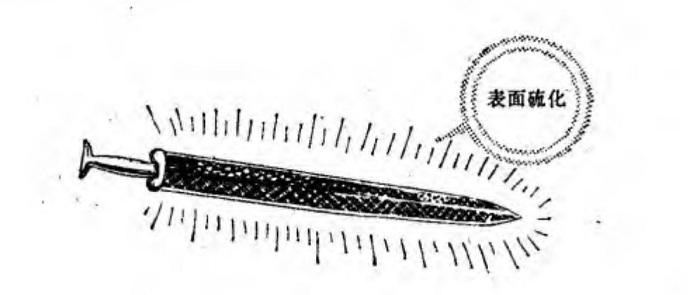

越王勾践剑剑身上的黑色菱形格子花纹及黑色剑格,是经过硫化处理的,这是用硫或硫化物和剑的表层金属发生化学作用后形成的,检测时还发现有一些别的元素,这种处理,不但使宝剑美观,同时也大大增强了宝剑的抗蚀防锈能力。

三把秦剑的表面处理,就更为先进。根据检测分析,古人采用的是铬盐氧化法。铬酸盐是一种氧化能力非常强的氧化剂,剑用铬酸盐处理后,剑的表层金属会被氧化,生成薄薄一层极其致密的氧化金属,严密地覆盖在剑的表面,这层性格稳定的氧化层虽然只有百分之一毫米,还不到一张报纸的十分之一那么厚,但它却好象给宝剑穿上了一件很好的外衣,使内部的金属不致暴露,因而也就不会被锈蚀了,这就是现代金属处理中所谓的表面钝化处理。当你知道,在国外这种铬盐钝化处理技术一直到二十世纪三十年代才开始应用于金属的抗蚀时,你一定会对我国早在两千多年前所取得的这一成就深感敬佩了!