用什么办法能预警海啸

2011年3月,发生在日本东北部海域的9级地震引发了巨大的海啸,造成8133人死亡,12 272人失踪!而这只是海啸造成的众多灾难中的一例。海啸灾害贯穿着人类的历史。

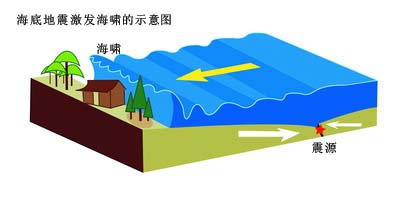

灾难性的海啸总是与海底大地震相伴而生,但并非所有海底地震都会引发海啸,只有当地震造成海底抬升或下沉时才会引发海啸。由于海底垂向运动会引起整个水体的波动,因而其威力比局限于海面的风暴潮要大得多。在开阔的海域和深水地区,海啸掀起的海浪不高,驶过的船只甚至都感觉不到。但当海啸靠近海岸时,由于海底迅速变浅,海浪被阻挡并堆积为水墙,就可以掀起滔天巨浪,席卷并吞噬海边的一切:船只、沙滩、村庄、城市等。由于海底地震产生的地震波的传播速度要远远快于海啸的传播速度,因而可以利用地震仪接收到的地震波来确定海底地震发生的地点和震级,进而预测海啸到达沿岸各地区的时间和大小,根据浪高决定是否发布海啸预警。

|

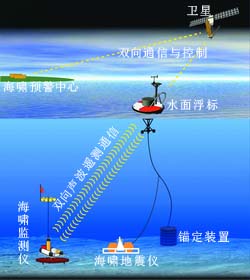

| 深海海啸监测系统 |

最早的海啸预警中心是美国在夏威夷建立的,这也是太平洋海啸预警中心的雏形。建立该中心的触发因素是1946年发生在夏威夷群岛的海啸灾难,造成了165人死亡。到现在已经有26个国家加入了太平洋海啸预警中心,其中包括中国。自20世纪90年代后期,中国开始发展自己的海啸预警系统,目前初步具备了海啸预警的能力。

| 海底地震激发海啸的示意图 |

|

虽然海啸预警有效减小了海啸灾害,但是可不要认为这个系统是完美的,它也可能存在误报。无论是低估还是高估海啸,都可能造成巨大的损失。2011年3月发生在日本的9级强震,就是因为一开始低估了海底地震的震级,由此低估了海啸的大小,致使很多人以为沿岸修建的防波堤就可以保护他们,结果造成了大量人员伤亡。同样是在日本,2007年,8.2级强震突袭千岛,因为高估了海啸,政府向8.5万人发布了海啸警报和撤离通知,但灾难性海啸并未发生,而人员撤离则造成了巨大的经济损失。

实际上,要做好海啸预警并不容易。不仅需要从科学层面提高海底地震和海啸预警的准确率,还要在技术层面迅速有效地实现预警。此外,在海底设置地震仪,增加对海面的实时监测点以便能及时对海啸的浪高进行修正,在容易发生海啸的地方建立防波堤并种植被称为海啸天然屏障的红树林,设置合理的避难场所,等等,都可以有效地降低海啸灾害。最后但也非常重要的一环是对民众的科普教育必须到位,比如怎样判断海啸来了,收到海啸预警时应该怎么应对等。